科研进展

土壤微生物遗留效应驱动作物多样性优势:将生态学植物-土壤反馈与农田间套作联系起来

文章信息

英文题名:Soil microbial legacy drives crop diversity advantage: linking ecological plant-soil feedback with agricultural intercropping

中文题目:土壤微生物遗留驱动作物多样性优势:将生态植物-土壤反馈与农业间作联系起来

期刊名称:Journal of Applied Ecology(2019年影响因子5.84)

发表年份:2020年

第一作者:王光州、贝水宽

通讯作者:James D. Bever jbever@ku.edu

张俊伶教授junlingz@cau.edu.cn

第一单位:中国农业大学资源与环境学院

在农田生态系统,土壤微生物是否以及如何驱动作物多样性增产,其作用机制仍不清楚。本文将生态学上植物-土壤反馈理论和方法引入到农田间套作研究体系,发现间套作体系物种负反馈效应是增产的先决条件,且微生物遗留效应对增产的效应贡献可达50%。

Highlights

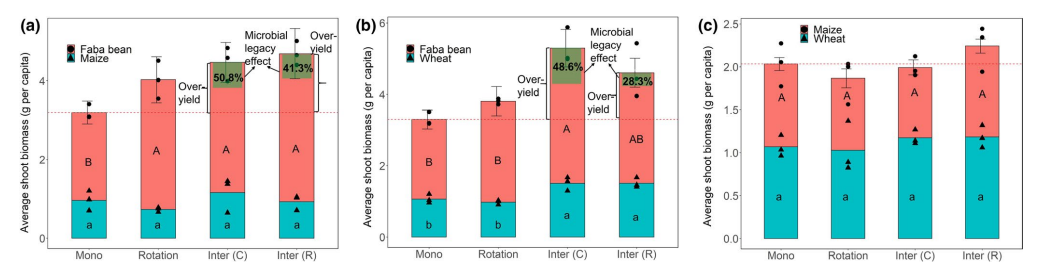

1. 在小麦/蚕豆和玉米/蚕豆体系,土壤微生物驱动了间作体系增产,且增产效应的28%-51%来源于土壤微生物的遗留效应。

2. 小麦/蚕豆和玉米/蚕豆呈现负反馈效应,即作物在自身土壤较其他土壤上的生长要差,其中蚕豆的负反馈效应更加显著,进一步的分析表明蚕豆在单作土壤(同质性)中积累了更多潜在病原菌(Fusarium,镰刀菌属),而在其他作物的异质性土壤中病原菌的相对丰度降低,且病原菌相对丰度越低,蚕豆生长越好。

3. 在未来农业种植体系设计中,需要考虑不同作物组合,尤其是禾本科/豆科组合与土壤微生物间的互作关系,发挥土壤微生物学潜力,减少病原菌负反馈而提高有益菌正反馈作用。

研究背景

间套作是未来农业绿色可持续发展的一项重要举措,具有增产、增效、环境代价小、病虫草害率低等多重优点。以往对间套作体系增产机制的解释多集中在非生物因素方面,如种间对资源的互补利用和种间互惠等。近年来研究发现生物因素,尤其是土壤微生物在植物的营养、生长和健康方面起到重要作用。植物可与病原菌、有益菌、腐生菌等多种微生物类群结合,且植物对与其结合的微生物群落的选择和改变,会反过来促进或抑制同种或共生植物的生长,形成植物土壤反馈效应(PSF)。PSF自然生态系统植物共存、多样性形成和多样性体系增产方面已得到广泛的应用。在间套作体系,相关研究已发现间作可以改变土壤微生物群落。探究土壤微生物对作物生长的反馈作用,有助于揭示土壤微生物调节种间互作和驱动间套作体系增产中的作用机制。

研究方法

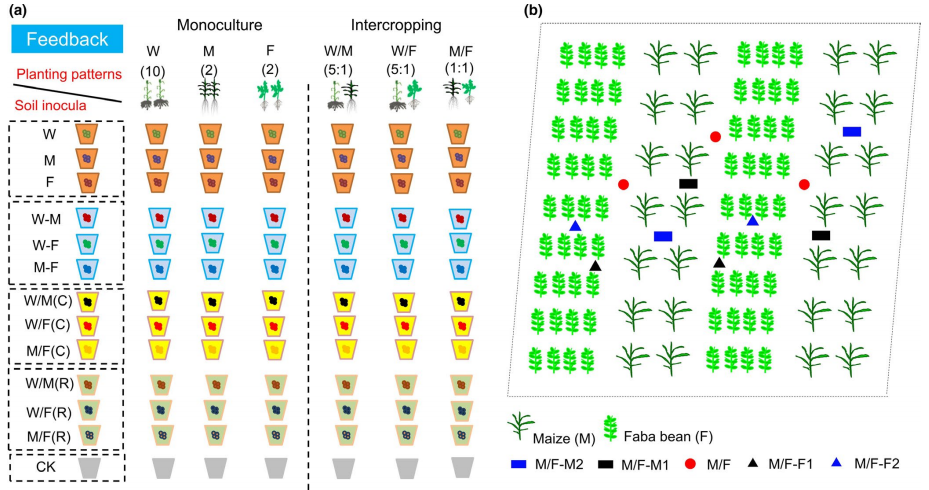

图1 试验一(a)和试验二(b)示意图。试验一中,W (小麦), M(玉米), F(蚕豆)表示单作,W-M, W-F和M-F表示轮作,W/M, W/F and M/F表示轮作,C和R表示间作连作和间作轮作。试验二中,M/F表示间作中间行,M/F-M1 and M/F-F1,表示接近间作中间行的玉米行和蚕豆行,M/F-M2 and M/F-F2表示远离中间行的玉米行和蚕豆行。

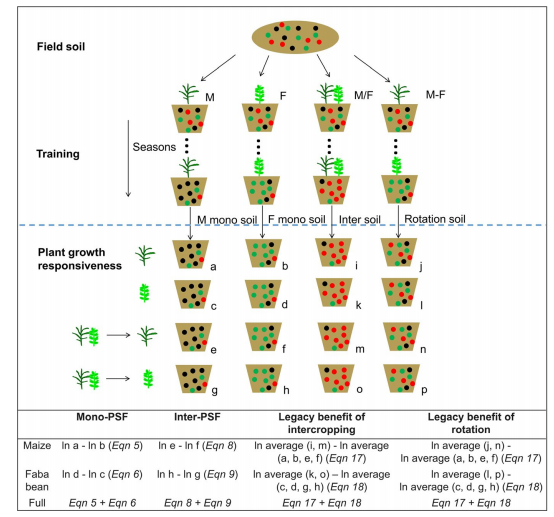

图2 反馈效应计算(以玉米蚕豆体系为例)

主要结果

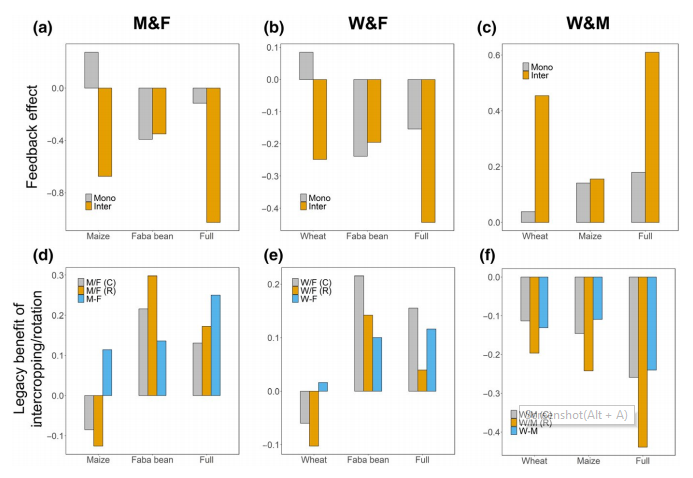

玉米蚕豆和小麦蚕豆体系整体上呈现负反馈作用(图3a,b),表明作物在自身单作土壤上的生长要差于其他作物土壤,负反馈作用主要源于间作玉米和蚕豆。同时连个体系呈现正的轮作/间作遗留效应(图3d,e),说明作物在间作/轮作土壤上的生长要好于单作,两个体系中正的遗留效应主要贡献来自蚕豆。与之相反,小麦玉米体系呈现正的反馈作用和负的遗留效应(图3c,f),表明作物在自身单作土壤上的生长更好,好于其他作物及间作/轮作体系土壤。

图3 作物不同体系反馈效应(a-c)和间作/轮作遗留效应(d-f)

土壤反馈效应驱动了禾本科/豆科间作体系的增产。在玉米蚕豆体系,作物在间作连作和间作轮作土壤上的生物量比在单作土壤分别高39.9%和46.8%,且蚕豆对增产的效应更大(图4a);在小麦蚕豆体系,间作连作和间作轮作土壤比单作土壤分别高60.7%和39.8%,且间作中小麦和蚕豆均增产(图4b)。相反的,在小麦玉米体系没有发现明显增产效应(图4c)。对玉米蚕豆和小麦蚕豆体系进一步的计算分析,间作体系微生物遗留效应对增产的效应贡献可以达到28-51%(图4a,b),在玉米蚕豆体系,微生物遗留效应对间作连作和间作轮作增产的贡献值分别为50.8%和41.3%,在小麦蚕豆体系,贡献值分别为48.6%和28.3%。

图4 三个体系单作、轮作和间作生物量及微生物对增产效应的贡献

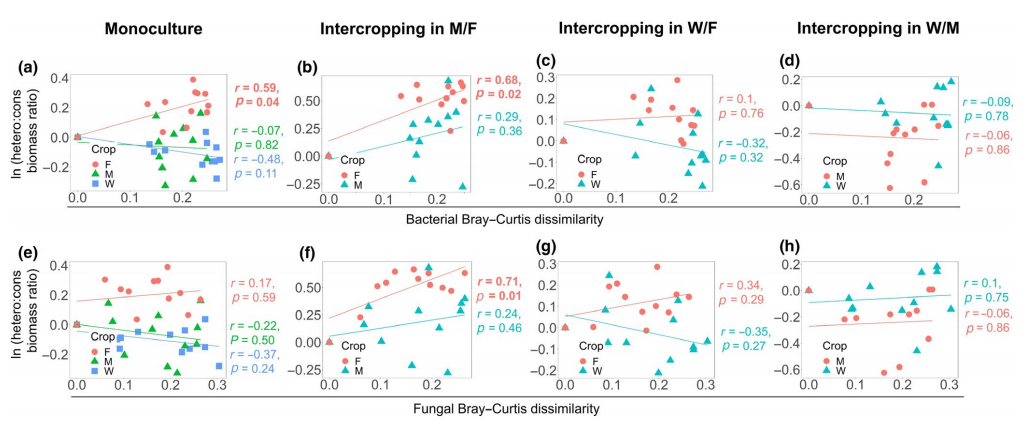

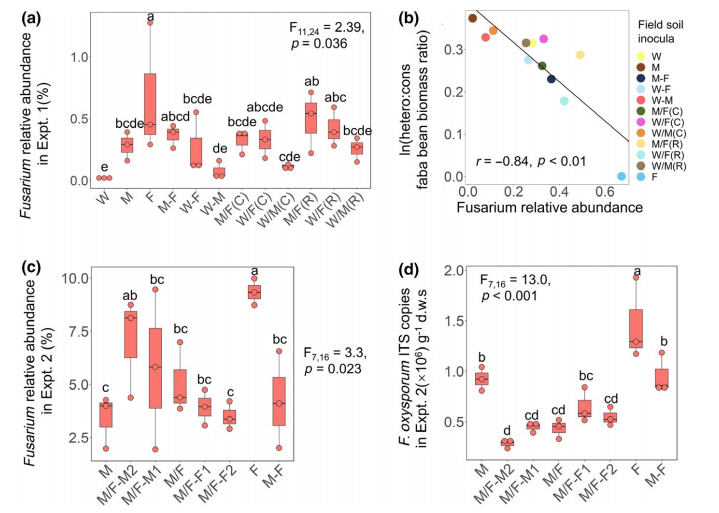

在小麦蚕豆和玉米蚕豆两个禾本科/豆科体系中,由于作物,特别是蚕豆呈现明显负反馈效应,即在异质性土壤(小麦、玉米单作以及间作)上的生长明显高于蚕豆自身单作。分析表明,在异质性土壤中,如果微生物群落结构的差异性越大,那么对蚕豆生长的促进作用也就越强(图5a,b,f),这表明,异质性土壤中微生物群落组成的变化,有助于降低蚕豆负反馈作用,促进蚕豆生长。我们进一步找到了可能导致蚕豆负反馈作用的微生物类群,经过系列分析,发现镰刀菌属的相对丰度(图6a,c),以及尖孢镰刀菌的基因拷贝数(图6d)均在蚕豆单作是最高的,而镰刀菌是导致蚕豆枯萎病的一种潜在致病菌,其它体系镰刀菌的相对丰度则明显降低,且蚕豆生物量与镰刀菌的相对丰度之间呈现显著负相关(图6b)。上述结果表明了蚕豆单作体系中潜在病原菌的积累是导致蚕豆负反馈效应的重要原因,而其他种植体系微生物群落的差异及有益菌相对丰度的增加,可更好促进蚕豆的生长,从而促进间作体系增产。

图5 细菌(a-d)、真菌(e-h)微生物群落结构差异(Bray-Curtis)与作物生长差异(在异质和同质土壤中生物量的比值)之间的相关关系

图6 试验一镰刀菌属相对丰度(a); 镰刀菌属相对丰度与蚕豆生长差异(异质/同质土壤)之间的相关关系;试验二镰刀菌属相对丰度(c)和尖孢镰刀菌基因拷贝数(d)

结论

本研究为土壤微生物驱动间作体系增产提供了重要证据,物种本身的负反馈效应及间作体系正的遗留效应可能是增产的先决条件。本研究中两个禾本科/豆科间作体系均增产,主要源于间作体系对蚕豆致病菌的抑制作用,以及潜在有益微生物的相对增加,这两方面可能共同促进了间作体系正的遗留效应的形成。鉴于豆科作物在全球范围内具有重要的营养和经济价值,有必要将其他作物与豆科进行间作或轮作,通过降低豆科作物病原菌并强化根瘤菌等有益菌在养分利用方面的能力,最大化豆科作物对农业生产的贡献。同时,本研究也从微生物学角度,彰显了PSF理论和方法在未来农业生产中进行作物组合搭配、种植体系设计等方面的重要性。

阅读原文

返回列表

返回列表