科研进展

亮文解读 | 中国小麦条锈病及其可持续综合防治策略

Sustainable and Environment-Friendly Agricultural Pest Management

· 第三篇 ·

▎论文ID

发表年份:2022年

: kangzs@nwsuaf.edu.cn

: kangzs@nwsuaf.edu.cnCite this article :

QingdongZENG, Jie ZHAO, Jianhui WU, Gangming ZHAN, Dejun HAN, Zhensheng KANG. WHEATSTRIPE RUST AND INTEGRATION OF SUSTAINABLE CONTROL STRATEGIES IN CHINA. Front. Agr. Sci. Eng., 2022, 9(1): 37‒51 https://doi.org/10.15302/J-FASE-2021405

1. 条锈病给我国小麦生产造成了巨大损失。

2. 条形柄锈菌小麦专化型(Puccinia striiformis f. sp. tritici )具有致病性高度变异的特点。

3. 不同流行区应采取不同的综合防治策略。

▎小麦条锈病对我国小麦生产的影响

▎小麦条锈菌分子生物学特征

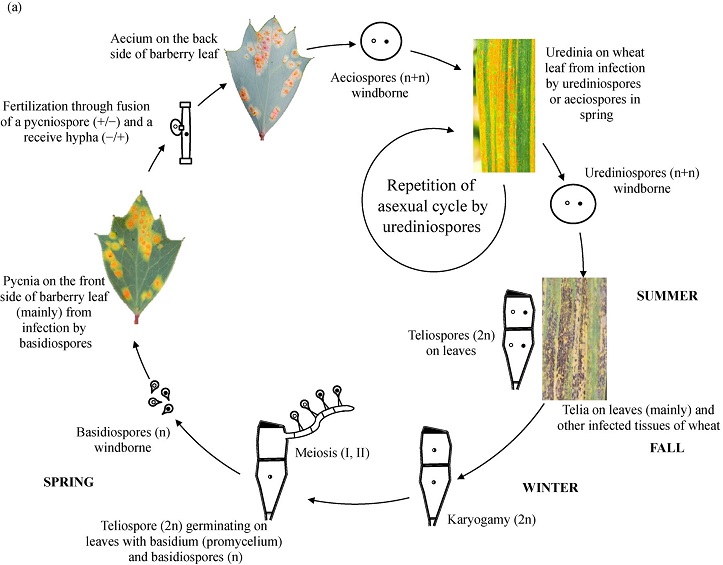

(1)小麦条锈菌是严格的专性寄生真菌,只生长在活的寄主上,其主要寄主为小麦,转主寄主为小檗。

(2)小麦条锈菌的侵染过程为低温萌发、侵入、生长和产孢。

(3) 温度是影响小麦条锈菌越夏和越冬的重要因素。

(4)小麦条锈菌具有转主寄生,在主要寄主上产生夏孢子和冬孢子,在转主寄主上产生性孢子和锈孢子。

(5)小麦条锈菌的冬孢子是有性生殖的重要孢子。

(6)小麦条锈菌是异宗配合。

(7)许多因素如温度、湿度、光照和空气污染都影响着小麦条锈菌夏孢子的存活。

▎小麦条锈病流行体系

▎品种的抗性“丧失”及小麦条锈菌毒性变异

利用抗病品种具有经济、有效和环保等优点,是防治小麦条锈病最有效的措施。但是,许多由单基因控制的高抗病材料在生产上广泛利用后迅速“丧失”抗病性。1950年到2020年间,我国的小麦品种发生了8次大规模的抗源更替事件。70年来,由于过度使用单一抗性基因,加速了条锈菌的定向适应性进化,引起小麦品种对条锈菌的抗性“丧失”。因此,应该进行抗病基因合理利用,并且在不同流行区部署不同的抗病基因,以减少由于大规模使用单一小麦品种或过度使用单个抗性基因而导致发生大流行的可能。

小种高选择压力、突变、体细胞重组和有性重组是造成小麦条锈病毒性变异的重要原因,其中有性重组是产生新小种变异的主要途径。研究表明,条形柄锈菌的有性遗传重组可以通过自交,小种间、专化型间和种间杂交进行。在自然条件下,条锈菌的有性繁殖产生锈孢子作为(初级)接种体侵染小麦,引发小麦条锈病的发生。感病小檗的广泛分布和自然条件下有性繁殖的频繁发生,导致了我国条锈菌种群的遗传多样性高。

图2 自然条件下小麦和小檗相邻生长的现象

▎我国小麦条锈病防治策略

▎未来条锈病防治面临的挑战及对策

挑战:(1)条锈病测报不精确,降低农药用量的国家需求。(2)条锈菌毒性高度变异。(3)条锈菌变异机制尚不明确。(4)高感小麦品种的种植面积过大。

对策:(1)利用先进的技术和设备准确预测条锈病的流行,减少农药的使用。(2)关注小麦条锈菌对杀菌剂的耐药性,积极开发新的杀菌剂、修改现有的复配杀菌剂的配方、在时间和空间上交替使用不同种类的杀菌剂。(3)铲除麦田邻近的小檗(转主寄主)以减缓新小种的形成速率。(4)减少高感品种的播种面积,合理利用抗病性,实现抗病基因合理布局。

· 文 章 链 接 ·

返回列表

返回列表