科研进展

中国农业大学张福锁院士、刘学军团队CREST:农田土壤中大塑料和微塑料的潜在来源和赋存分布——以中国为例

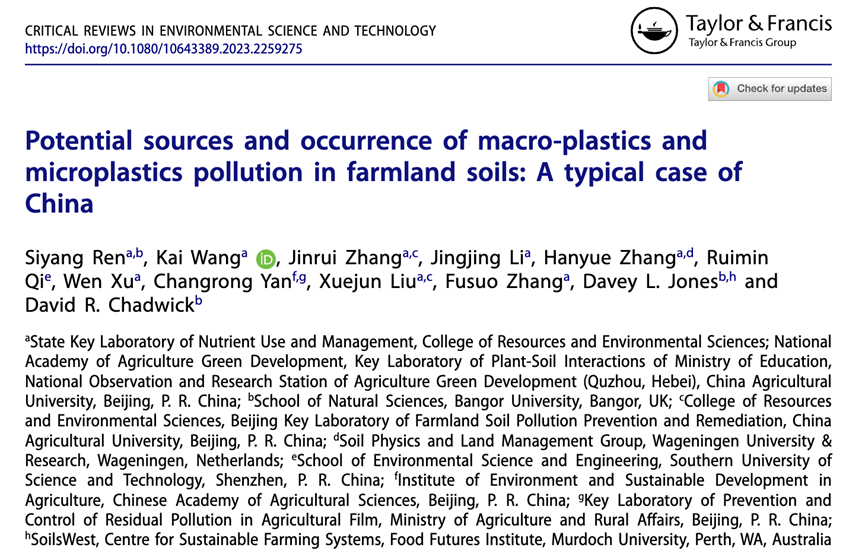

近日,中国农业大学资源与环境学院、国家农业绿色发展研究院张福锁院士、刘学军教授和王锴副教授团队联合中国农科院严昌荣研究员团队以及英国班戈大学Davey Jones和David Chadwick教授团队在环境领域著名学术期刊Critical Reviews in Environmental Science and Technology上发表了题为“Potential sources and occurrence of macro-plastics and microplastics pollution in farmland soils: A typical case of China”的论文。本文研究明确我国目前农田环境中大塑料残留均值103.3 kg ha−1 (中值:54.7 kg ha−1),农田土壤微塑料(microplastics, MPs)丰度均值4536.6 items kg‒1(中值:1640.0 items kg‒1)。此外,该研究还系统总结了不同来源塑料对农田塑料残留的潜在贡献,归纳了不同潜在来源贡献值的模型方法,为定量农田土壤塑料来源提供科学理论指导,也为我国农田塑料污染治理提供重要参考。

引言

塑料碎片(大塑料、微塑料和纳米塑料)作为一种新污染物,对土壤生态系统功能存在重要潜在影响。然而,目前关于农田土壤中塑料残留的赋存分布及其可能来源仍缺乏系统分析。本研究系统分析了我国农田土壤大塑料(macro-plastics)和微塑料(microplastics,MPs)的赋存分布现状及其可能来源。结果表明,中国农田中大塑料的平均残留量和MPs的平均丰度分别为103 kg ha−1和4537 items kg‒1(土壤干重)。研究结果还显示,土壤中残留塑料(大塑料和微塑料)很可能主要来源于农膜和有机废料投入。此外,本研究还总结了量化农田土壤系统中塑料碎片存量和流量的模型方法。

图文导读

中国农田土壤塑料残留情况

(a)

(b)

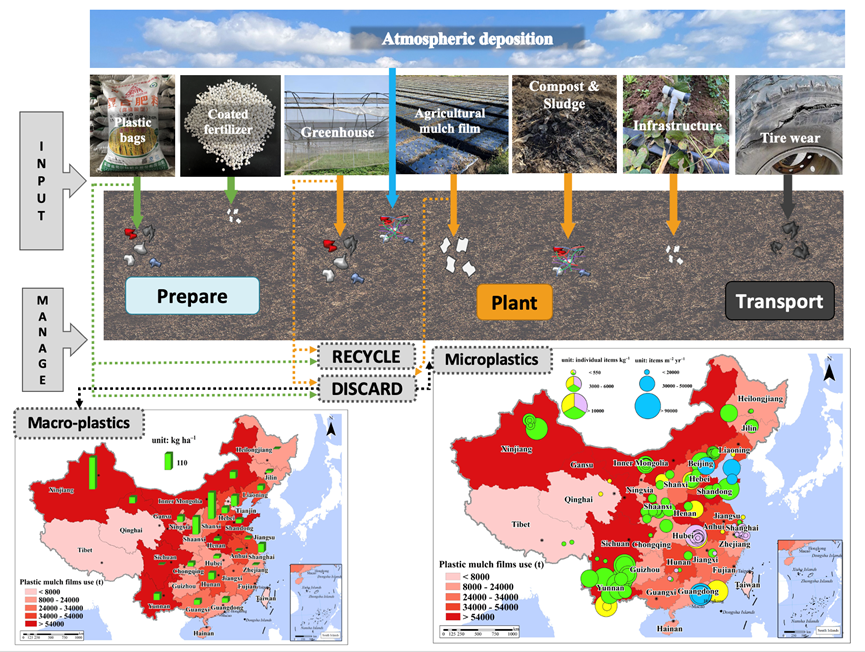

图1数据来源自三个科学数据库(Web of Science、EI Compendex和中国知网)中已发表的文章,该数据库覆盖了中国30个省份,728个样本点。图1(a)表示从123篇已发表文章中收集到的中国24个省份的大塑料浓度情况。结果表明,大塑料浓度变化范围为0.2-421.6 kg ha−1,均值为103.3 kg ha−1,中值为54.7 kg ha−1。以地理行政区域划分,大塑料的平均残留量最高区域为中国西北部(如新疆、宁夏和甘肃省),均值为142.7 kg ha−1,其次是均值为37.4kg ha−1的中国北部(如河北、山东和山西省)和30.7 kg ha−1的中国南部(如湖北、上海和云南省)。另外,超过40%的土壤样本(n=51)采集自0-30 cm的土壤深度。其中,49%(n=25)被分为0-10、10-20和20-30 cm的三个土层。

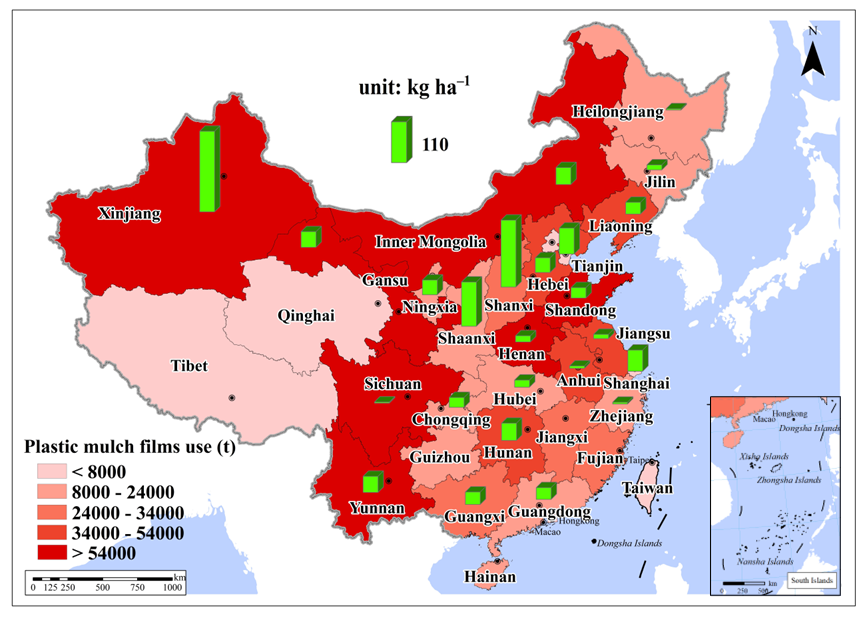

图1(b)表示从40篇文章中收集的数据对中国28个省份农田MPs丰度及分布情况。MPs的丰度范围为1.6-6.2×105 items kg‒1(土壤干重),均值为4536.6 items kg‒1,中值为1640.0 items kg‒1。平均MPs丰度最高的地区是中国南方(4817.9 items kg‒1),其次是中国北方(4156.1 items kg‒1),中国西北部(3602.7 items kg‒1)以及青藏高原(82.3 items kg‒1)。值得一提的是,大塑料平均浓度最高的西北地区并不是MPs丰度最高的地区。这可能是由于中国西北地区较低的温度和犁耕频率,导致从大塑料到MPs的转换率较低导致的。

研究结果显示,农田MPs关于主要来源的研究存在区域差异,在中国北部和西北地区主要集中在农膜,共有146个样本点,如图1b(绿色点)所示。而在中国南方地区,关于来源的研究主要集中在堆肥和污水污泥,如图1b(紫色点)所示,共有57个样本点。只有少数几个城市对大气沉降中的MPs进行了测定,包括上海、东莞、大连、天津、温州和烟台,共计15个样本点,如图1b(蓝色点)所示。农用塑料薄膜、堆肥和污泥投入以及大气沉积中MPs的平均丰度分别为4231.1 items kg‒1、1002.3 items kg‒1和7.9x104 items m2 yr‒1。

农田土壤MPs主要成分为聚乙烯(polyethylene, PE)、聚丙烯(polypropylene, PP)、聚酯(polyester, PES)、聚苯乙烯(polystyrene, PS)和聚酰胺(polyamide, PA)。中国北方有2–27种类型的塑料材料,PP和PE的使用最为广泛;而中国南方有更多类型(2–60)的塑料,这可能是由于该地区水源充足,人口密度较高,导致农田塑料残留来源复杂。另外,我国大部分农用塑料地膜是由PE制成的,由此可见,PE地膜可能是我国农田土壤MPs的重要来源之一。

不同来源对农田土壤大塑料和MPs的贡献

大塑料的来源主要包括农业塑料处理不当的投入和农田土壤周围的固体废物(如生活垃圾)。相比之下,微塑料的来源则更为复杂。微塑料通常分为两类:原生微塑料和次生微塑料。原生微塑料主要是为商业用途而制造的小粒径塑料颗粒(< 5 mm),如:工业生产的原材料,人造纺织品中的纤维,个人护理产品中的微珠以及塑料制造过程中产生的塑料碎片等。通过污水污泥等途径的输入,导致越来越多的原生微塑料被引入农业土壤。然而,环境中最常见的微塑料还是次生微塑料。次生微塑料是由较大的塑料产品通过非生物(如高温、风蚀和紫外辐射等)和生物因素(如微生物分解等)降解或分解而产生的。常见的农业来源有:农用制品的投入(如塑料地膜、温室棚膜、灌溉管道及其他相关基础设施)、污水污泥施用、包膜肥料、有机肥料和农业堆肥投入,大气沉积和橡胶轮胎磨损等。

中国作为亚洲农用薄膜使用量最大的国家,2018年消费量为250万吨,占亚洲的70%以上,占全球近50%。我国农用塑料地膜的使用量从1993年的37.5万吨增加到2021年的132万吨,增长了近三倍,但作物收获后地膜的回收率低于60%。这相当于在此期间农田土壤中残留了约118万吨的塑料残体(第二次全国农业污染源普查,2022年)。

量化大塑料和MPs来源的模型方法

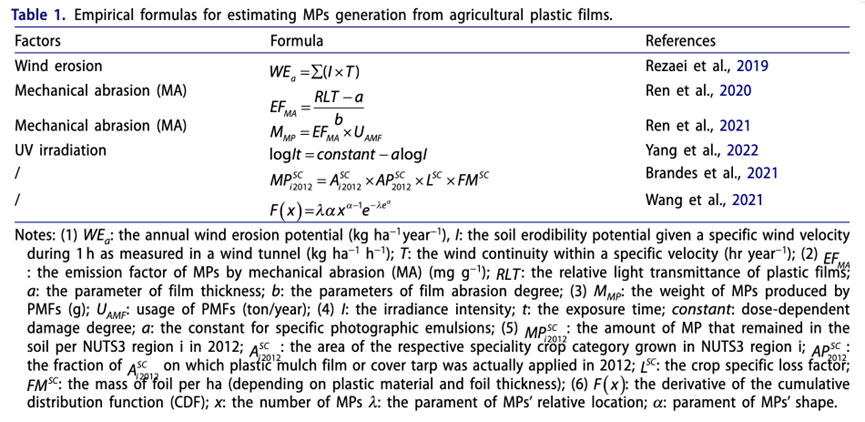

物质流模型(material flow analysis, MFA)作为一种在明确的系统中量化材料或物质流量和存量的分析方法,常用于更好地理解物质的来源和去向。一些研究已经通过使用这种方法量化了塑料从不同来源流入土壤的可能性。转换率(generation rate)指的是大塑料同生成的相关MPs的质量比,这是MFA模型方法的重要指标。不同塑料破损原因会导致不同的塑料转化率,如:太阳紫外线(UV)照射、物理磨损(非生物)或生物降解引起等。因此,本研究总结了不同破损途径中微塑料的生成量化公式(表1),作为后续量化不同来源对土壤MPs贡献的重要参考。

除MFA外,还有其他模型模拟了不同来源对于农田土壤MPs的贡献情况,如Brandes等人(2021)基于数据驱动模型,结合关于污泥、堆肥和塑料垃圾生产的国家统计数据,估计了德国农业土壤中MPs质量累积的空间分布情况。Ren等人(2021)根据蒙特卡洛模型模拟计算得出,农用地膜产生的MPs约占中国农田土壤中MPs总量的10-30%。此外,Wang等人(2021)开发了基于条件概率的双参数模型来计算不同土壤环境中不同形态MPs的分布情况。然而,不同塑料来源对中国农田土壤MPs的定量贡献,仍处于初级探索阶段。

小结

本研究系统分析和总结了我国农田土壤中大塑料和MPs污染的赋存分布情况、潜在来源以及来源解析定量化模型方法。作为全球最大的农业塑料薄膜制造和使用国,中国可能面临更严峻的农田土壤塑料残留污染风险。因此,需要量化不同来源对农田环境塑料碎片的贡献情况,以此管控不同来源的塑料进入农田土壤。此外,追踪土壤中MPs和纳米塑料(nanoplastics, NPs)的去向,基于农田中MPs和NPs的实际浓度分析塑料残留对土壤生态健康的影响,以及分析不同塑料相关的政策法规和经济规划对塑料污染的影响也值得未来进一步研究。

该项研究工作获得中英等六国参与的全球研究挑战基金(Global Challenges Research Fund, GCRF)项目“农业MPs对粮食安全与可持续发展影响”(NE/V005871/1),国家自然科学基金项目(42277097),国家自然科学基金国际合作与交流项目(NSFC-UNEP:32261143459)以及中国农业大学高水平团队建设项目的资助。

阅读原文:

https://mp.weixin.qq.com/s/3i2NqD9_sd4Enj30FJxTuw

返回列表

返回列表