科研进展

中国农业大学张福锁院士团队绿色生态环境平台创建并成功实施县域尺度农业氨减排模式

2023年8月31日,中国农业大学与荷兰瓦赫宁根大学农业绿色发展交叉创新型人才培养项目(AGD计划)导师、项目绿色生态环境平台负责人许稳副教授等在Nature Food(《自然-食品》)上发表题为“Ammonia mitigation campaign with smallholder farmers improves air quality while ensuring high cereal production”的研究论文,通过在我国农业氨排放热点地区河北省曲周县进行“氨减排”万亩示范行动,揭示了在以数百万小农户为主的国家,通过政府、企业、高校以及当地农户多部门协同合作,大面积应用集成氮素管理技术(氮肥减量、肥料深施、含脲酶抑制剂的新型肥料),可以在县域尺度上协同实现作物产量、空气质量提升与农民收益增加等多目标,对我国乃至全球发展中国家农业可持续发展具有重要的指导意义。

文章信息:

我国是全球农田氨(NH3)排放的热点地区,氮肥消费量超过全球氮肥消费总量的30%,主要粮食作物(小麦、玉米、水稻)氮肥利用率(NUE)仅40%,年氨排放总量约占全球总排放量的34%。过量的氨排放加剧了PM2.5污染,危害人类和生态系统健康。因此,减少氨排放、提高氮肥利用率至关重要。2018年国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确指出要控制农业源氨排放,但在中国以小农为主导的农业生产模式下,农户氮素管理知识匮乏等因素导致国家出台的减氨措施难以大面积推广应用。

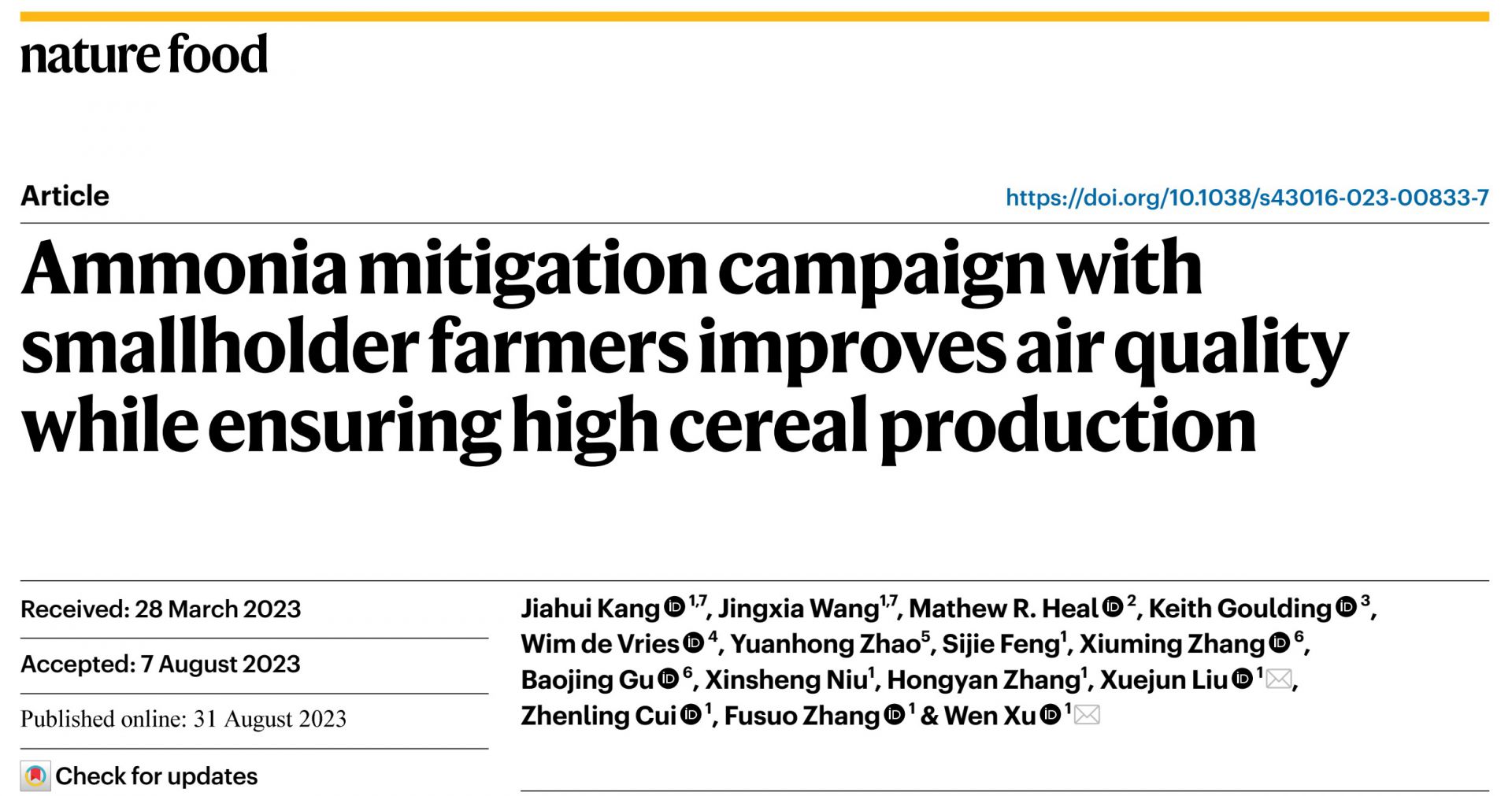

本研究在华北地区典型农业县曲周县开展了1067公顷田间示范(图1),采取氮肥施用量优化、肥料深施、使用含有脲酶抑制剂的新型肥料等三种氮素管理措施,采取“点-面”结合的方式,开展核心示范区农田氨挥发量、作物冠层氨浓度、作物产量、氮利用效率动态监测,结合县域尺度大气NH3浓度、PM2.5浓度及氮同位素源示踪等多项环境指标连续观测,定量分析了氨减排行动对农业生产和环境提升的影响及综合经济环境效益,同时评价了氨减排技术模式在华北平原尺度上推广应用对区域大气PM2.5削减的效果。

结果表明,冬小麦-夏玉米轮作体系下,可以实现小麦和玉米的氨挥发量分别减少了49%和39%,氮素利用效率分别提高了28%和40%,农户收入分别提高了25%和19%,而且作物未出现减产。全县大气NH3和PM2.5浓度分别下降40%和8%。净收益估计为700万美元。政府、企业、高校、农户等利益相关者之间合作的“氨减排模式”已被证明是提高产量和环境效益的成功模式。

图1. 曲周县及氨减排示范区和监测点空间分布

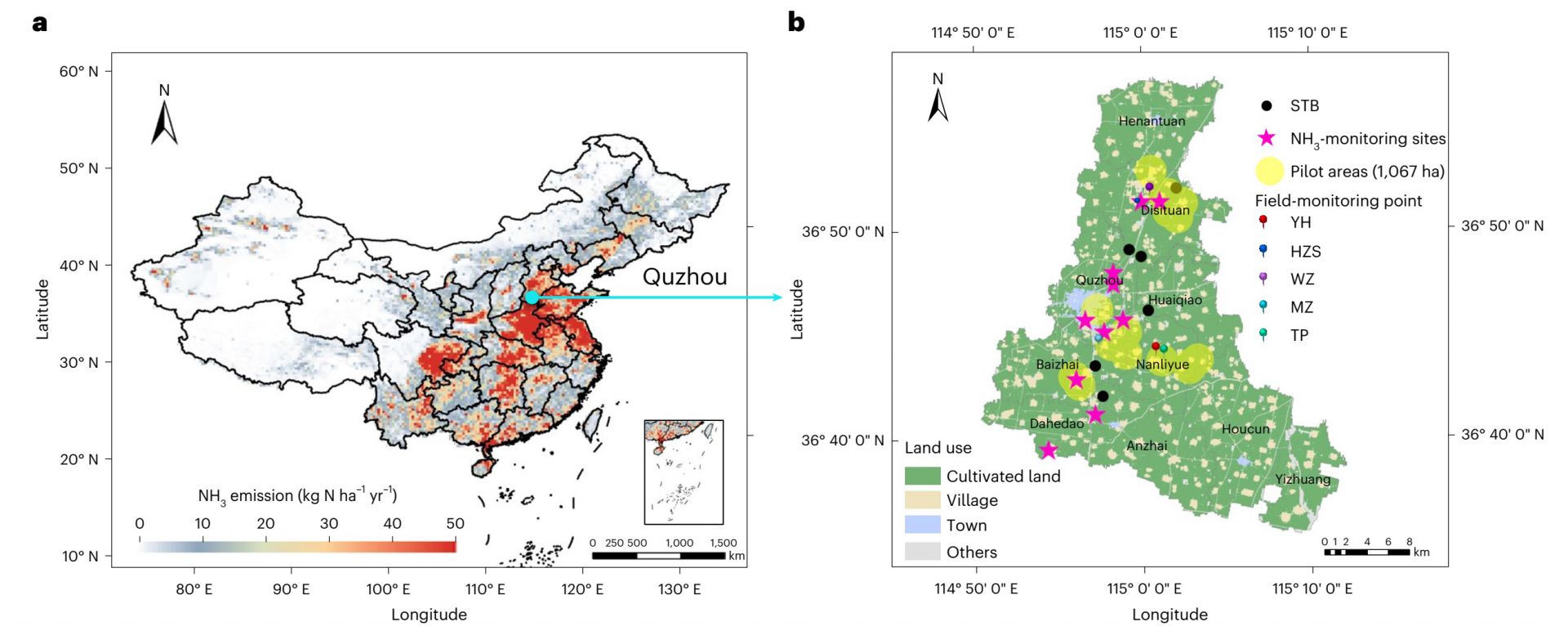

科技小院(STB,Science and Technology Backyard)研究人员与当地政府、肥料企业和小农合作建立了一个总面积为1067公顷的氨减排示范田。利益相关者协同合作,形成“氨减排万亩示范”模式(图2)。(1)政府部门,提供政策支持“推动”(鼓励和支持农民使用新技术)和财政补贴“拉动”(降低农民投入成本为购买新肥料提供补贴)。(2)龙头企业,通过产品研发,提供稳定有效的肥料产品。(3)先进小农户,与科技小院学生合作管理农田,并及时进行技术有效性提供反馈,同时在其他农民中传播这些新技术,带领其他农民学习新技术。(4)科技小院研究生,与当地农民一起工作、进行田间试验,在氨减排技术的应用和作物管理方面提供了科学指导。科技小院为技术创新、知识转移、农民培训和农业技术转化提供了一个综合平台,可以使小农转向可持续的农业集约化。

图2. 冬小麦—夏玉米轮作体系“氨减排”模式示意图

与农户传统处理(CU)相比,优化管理处理(OP)氮肥施用量降低33%。氮素利用率显著提高分别为58%、70%。氨挥发量下降12%-85%,除小麦季HZS、WZ、MZ三点外,在OP处理下作物冠层氨浓度显著降低。OP处理下,小麦季、玉米季平均籽粒产量为9.6 t ha-1、10.1 t ha-1(图3)。

图3. 农户常规施氮处理(CU)和优化施氮管理处理(OP,同时实施减肥、深施肥和脲酶抑制剂)对作物产量、氮肥利用率(NUE)、小麦和玉米冠层氨挥发和氨浓度的影响

3. “氨减排模式”对环境氨浓度与PM2.5浓度的影响

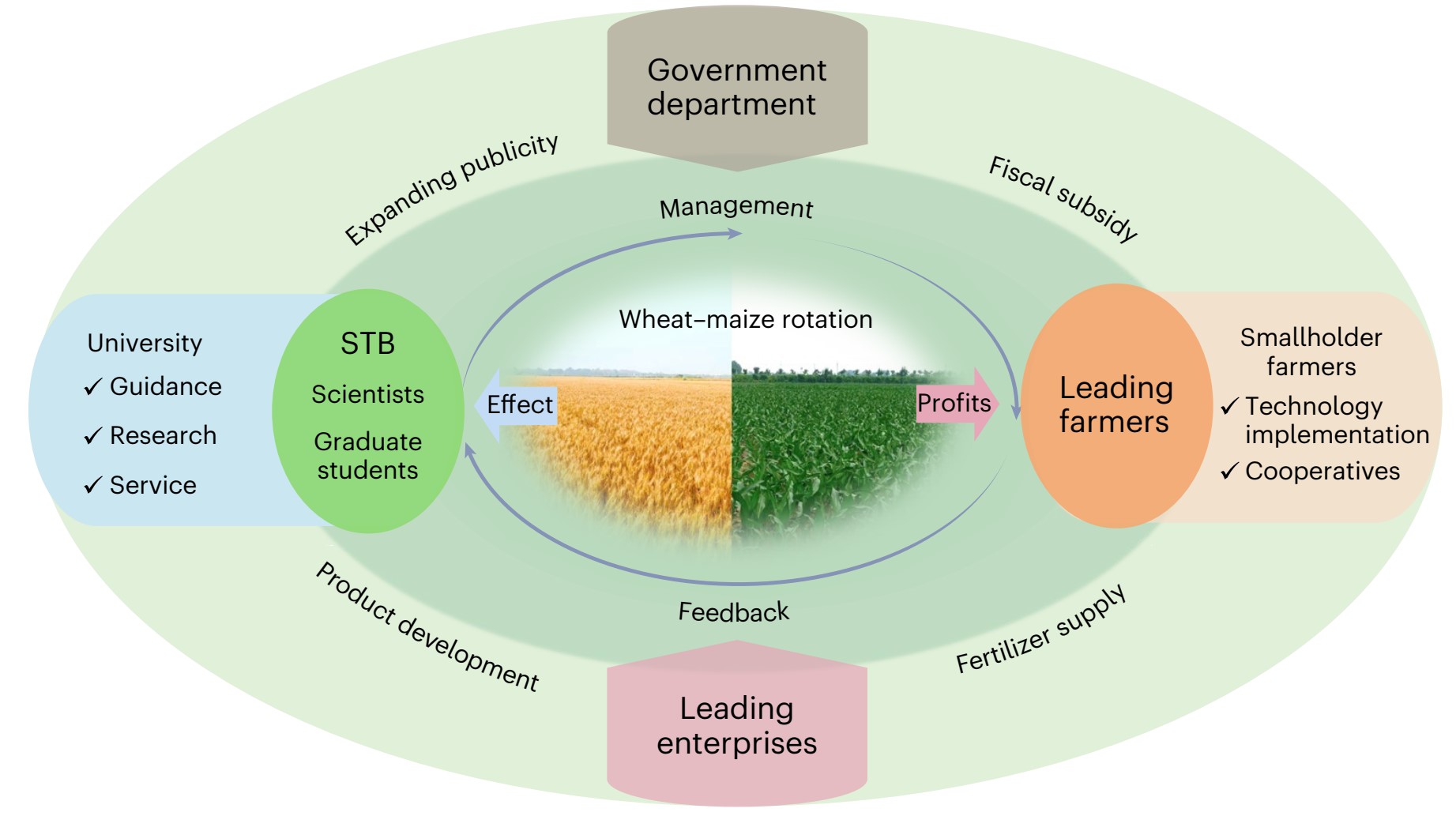

减排期与非减排期相比,氨气监测点浓度降低40%,PM2.5浓度降低了8% (图4,5)。通过同位素源解析结果分析,减排期的δ15N值(-37.10 ± 2.31‰)低于非减排期(-35.29 ± 2.83‰)。减排期,氮肥施用对总排放量的贡献率下降了11.2%,而畜牧养殖业的贡献率增加了3.5%,农业源贡献由非减排期的62.9%降低为减排期的55.2%。废弃物、化石燃料和生物质燃烧对总排放量的相对贡献也分别增加了1.5%、3.7%、2.5%。结果表明,种植业氨排放的减少促进了减排期间环境氨浓度的下降。

图4. 曲周县氨减排期和非减排期大气氨浓度(a)及不同氨排放源的贡献(c,d)

图5. 氨减排技术应用对曲周县(a)和华北平原(b)大气PM2.5及二次无机气溶胶浓度的影响

4. “氨减排模式”的经济环境效益分析

小麦和玉米生长季节NH3挥发量均减少。对小麦而言,CU处理下的平均NH3挥发损失达到31.4 t N,而OP处理下的平均NH3挥发损失约为16.0 t N,减少了49%。玉米的NH3挥发量从CU处理下的18.0 t N减少到OP处理下的11.0 t N,减少了39%。尽管施氮量减少了33%,但与CU处理相比,作物产量变化不大,但并不显著(实际上小麦和玉米的产量分别增加了4%和12%)。

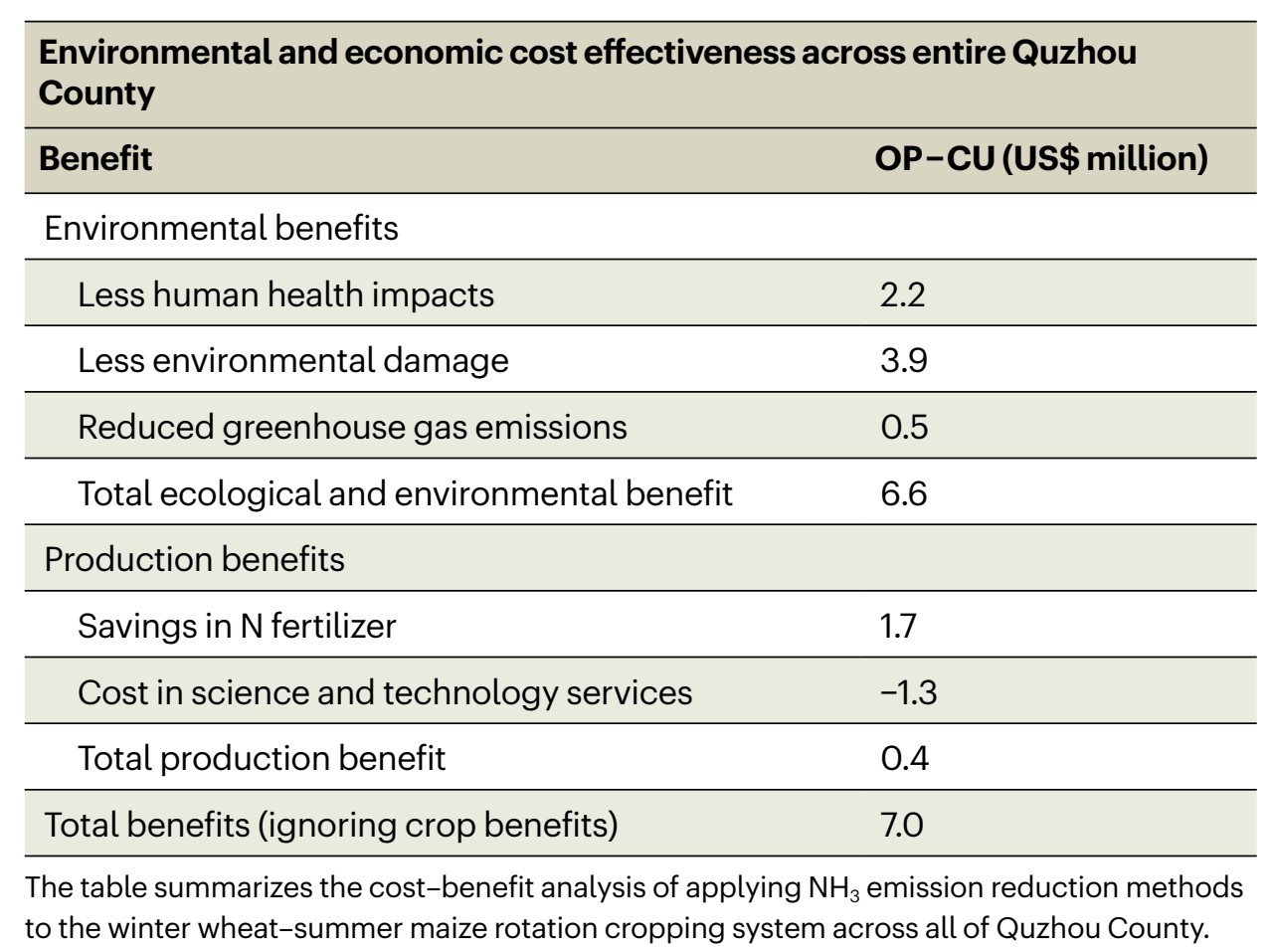

将“氨减排模式”推广到全曲周县,忽略未达显著水平小幅增长的产量,净总体效益为830万美元,包括减少化肥施用为农民节省的170万美元成本、减少对健康的影响、环境破坏和温室气体排放带来的660万美元福利。科技小院支出130万美元的隐形成本由当地政府部门提供补贴。综合考虑生产与环境效益,净效益为700万美元。

表1. 农户常规施氮处理(CU)和优化施氮管理处理(OP)的农艺及环境效果

表2. 农户常规施氮处理(CU)和优化施氮管理处理(OP)的经济环境效益评价

项目介绍:中荷农业绿色发展交叉创新型人才培养项目(AGD 计划)是由国家留学基金委资助,面向可持续、绿色生态的国家粮食安全重大战略需求,以培养多学科交叉创新、高层次复合型人才为目标的博士生培养计划。该计划依托国际智力资源和先进培养体系,中国农业大学(CAU)与荷兰瓦赫宁根大学(WUR)共建基于AGD 计划的博士生联合培养新模式,项目第一期于2019-2021年共选拔和资助90名优秀硕士生、第二期于2023-2025年共选拔和资助30名优秀硕士生攻读荷兰瓦赫宁根大学博士学位或中国农业大学联合培养博士。AGD计划总体目标是为中国农业可持续发展的转型做贡献,从高资源投入、高环境代价的生产模式转向高养分利用效率、低环境代价的可持续集约化生产模式。项目扎根中国大地,探索绿色高质农业发展道路,为全球农业可持续发展提供中国经验和中国样板。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s43016-023-00833-7

返回列表

返回列表