科研进展

科研进展 | 中荷项目(AGD)计划张福锁院士团队许稳教授课题组在《Environmental Science & Technology》上发文利用卫星观测优化我国氨排放

2025年5月15日,中国农业大学与荷兰瓦赫宁根大学农业绿色发展交叉创新型人才培养项目(AGD计划)张福锁院士团队许稳教授课题组与荷兰瓦赫宁根大学Meteorology and Air Quality(气象与空气质量)课题组合作,在Environmental Science & Technology 期刊(IF=10.9)上发表了题为“Estimation of Ammonia Emissions over China Using IASI Satellite-Derived Surface Observations”的研究论文。文章第一作者为中荷项目博士生陈佳楠,中国环境科学研究院杜晓惠博士参与了研究工作。

亮点

1. 利用卫星地表数据结合反演算法优化我国氨排放

2. 建立了观测数据和其误差的响应关系

3. 发现我国氨排放在夏季排放热点地区被显著低估

4. 低浓度观测值的误差设置是优化过程中的重要一环

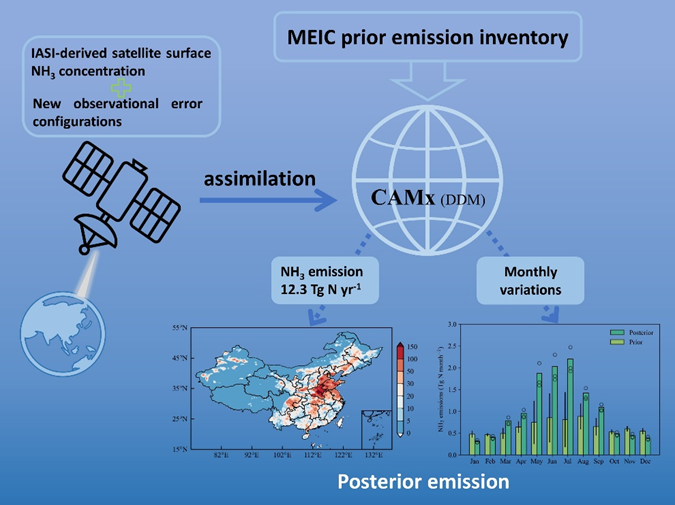

摘要图

【研究背景】

密集的农业活动不仅增加了食物产量,也导致了大量的活性氮(Nr,主要形式为NHX, NOX以及N2O)排放。氨气作为其中主要的成分,因其特殊的碱性特征,能快速与空气中其他酸性气体结合形成PM2.5。因此准确的氨排放清单不仅是探究区域减排的重要基础,也是制定相关空气质量政策的重要条件。大量已有研究主要采用“自下而上”方法估算我国氨排放,这种方法基于排放源的活动水平和相应排放因子,但是排放因子受多种环境因素影响,其参数化具有很大不确定性,这导致现有研究结果之间差异较大。近年来卫星观测的快速发展提供了估计污染物排放新视野:“自上而下”方法。利用反演算法同化模型模拟和卫星观测数据调整先验清单,得到优化后的排放。此类方法已被广泛应用在美国、欧洲以及全球,对于我国的应用目前还相对较少。

【研究方法】

IASI卫星观测被广泛应用于氨的浓度观测和空间分布等方面,其柱浓度数据产品也在不断优化。本研究采用IASI卫星柱浓度衍生的地表浓度数据,并利用氮沉降检测网(NNDMN)地表监测数据对其误差进行评估,建立了依赖于浓度大小的误差响应。CAMx-DDM大气化学模型用来模拟大气氨浓度对于我国六个主要区域的氨排放敏感性,先验排放来自MEIC数据库。反演算法采用传统的贝叶斯基础理论,并对先验排放和观测数据误差进行合理的设置。

【主要结果】

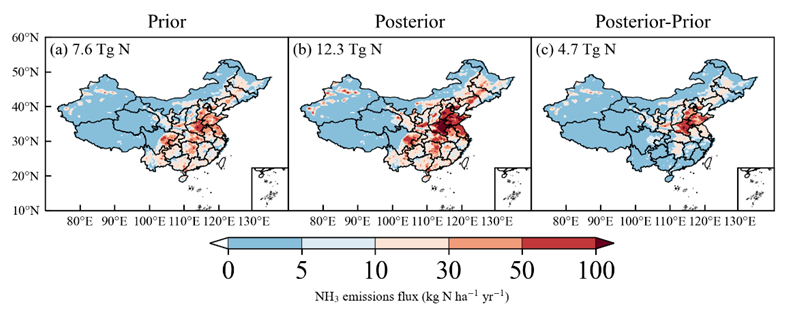

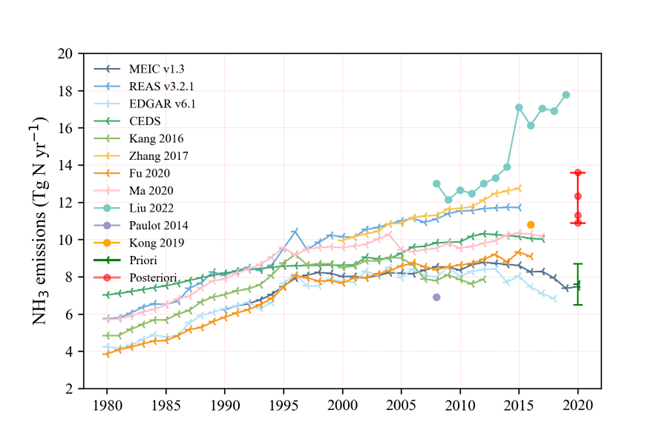

优化后的我国2020年氨排放达到了12.3 Tg,相比于MEIC排放的7.6 Tg,增加了62%,如图一所示。其中华北平原、长江中下游平原和四川盆地等典型的农业区氨排放在MEIC中被显著低估。

图1 我国氨排放的空间分布:先验排放,优化排放以及二者差异

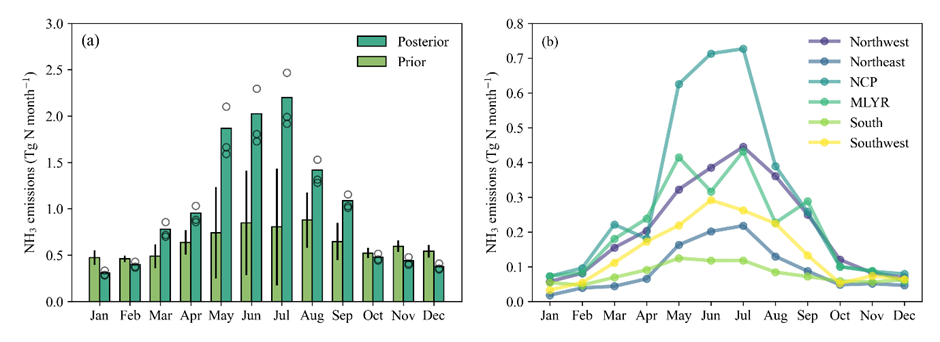

优化后的排放呈现出比先验排放更加明显的季节变化,如图二所示,排放高峰期出现在五月到七月,冬季排放明显低于夏季。通过分析每个区域的月变化趋势,发现华北平原等高排放地区具有显著贡献,此外西北地区由于其密集的畜禽养殖,也呈现显著的夏季高排放。这说明了我国农业系统呈现多样性,需要高时空分辨率的观测数据才能实现准确的区域优化。

图2 优化总排放和六个主要区域排放的月变化趋势

本研究对优化排放进行了系统的评估:1)采用几种不同的观测数据误差配置探究其对优化排放的影响;2)评估了优化后排放的误差;3)利用CAMx模型模拟探究线性模型和非线性模型的相关性;4)利用地面监测数据验证优化后NHx浓度;5)与已有研究结果对比。

图3 对比优化后氨排放和已有研究结果

研究工作得到国家重点研发计划(2021YFD1700902; 2023YFD1702103),国家自然科学基金(42175137),云南省重大科技项目(202202AE090034)和国家留学基金委项目(No. 201913043)资助。

中荷农业绿色发展交叉创新型人才培养项目(AGD 计划)是由国家留学基金委资助,面向可持续、绿色生态的国家粮食安全重大战略需求,以培养多学科交叉创新、高层次复合型人才为目标的博士生培养计划。该计划依托国际智力资源和先进培养体系,中国农业大学与荷兰瓦赫宁根大学共建基于AGD 计划的博士生联合培养新模式。AGD计划总体目标是为中国农业可持续发展的转型做贡献,从高资源投入、高环境代价的生产模式转向高养分利用效率、低环境代价的可持续集约化生产模式。项目扎根中国大地,探索绿色高质农业发展道路,为全球农业可持续发展提供中国经验和中国样板。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c10878?ref=pdf

返回列表

返回列表